“La separación entre naturaleza y sociedad es una ficción útil…

hasta que se convierte en un obstáculo para comprender el mundo.”

— Bruno Latour, Nunca fuimos modernos

Vivimos una paradoja: nunca hubo tanta ciencia disponible, ni tanta desconfianza hacia ella. Nunca supimos tanto sobre los límites ecológicos del planeta, ni tan poco sobre cómo traducir ese conocimiento en política efectiva. En medio de esa tensión, se juega una parte decisiva del futuro de la humanidad.

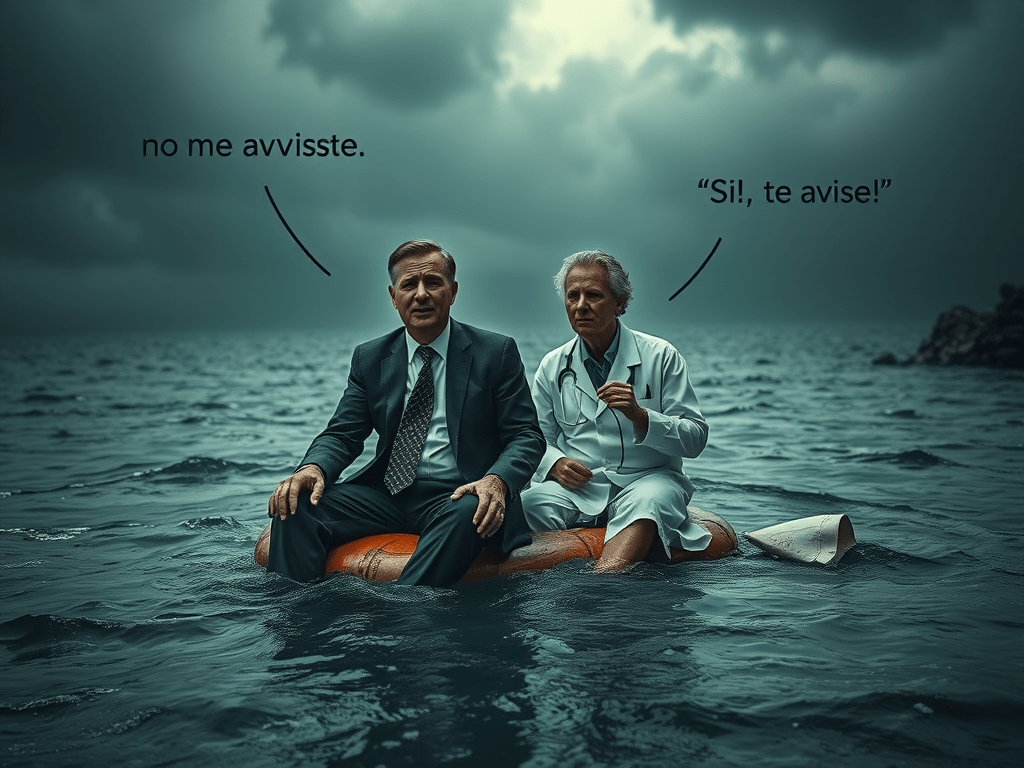

Los graves impactos del negacionismo climático ya son visibles. Con dos sucesos climáticos paradigmáticos: la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó Valencia en octubre de 2024, y las devastadoras inundaciones en Texas durante los primer días de julio de 2025. En ambos casos, el negacionismo climático tuvo consecuencias letales ya que los Gobiernos que desfinanciaron los servicios meteorológicos, debilitaron los sistemas de alerta temprana y minimizaron los riesgos del cambio climático, terminaron pagando el precio de esa ceguera ideológica. Las alertas llegaron tarde, la infraestructura colapsó y las vidas perdidas se convirtieron en la prueba más cruel de lo que significa gobernar contra la evidencia.

El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, es un ferviente negacionista del Cambio Climático y por eso no tomó precauciones frente al aviso del fenómeno meteorológico extremo. Asi mismo, Elon Musk, otro negacionista, decidio que desfinanciar y desmantelar los equipos de la agencia nacional de meteorología de EEUU y la FEMA (que se ocupa de emergencias) era una buena opción; hasta que llegaron las lluvias y una crecida del río Guadalupe que dejó más de 100 muertos porque el aviso de alerta llegó horas más tarde.

El Cambio Climático está cacheteando a la política. La Ciencia está avisando sobre los límites que no hay que pasar. ¿Cómo va a incorporar la política este desafío que le propone la ciencia?

Bruno Latour, en Nunca fuimos modernos, parte de un viejo enfrentamiento para explicar esta fractura: Hobbes, el filósofo político, y Boyle, el científico experimental, representaban dos formas distintas de ordenar el mundo: “a la ciencia le corresponde la representación de los no humanos pero tiene prohibida toda posibilidad de apelación a la política; a la política le corresponde la representación de los ciudadanos pero le está prohibido tener una relación cualquiera con los no humanos producidos y movilizados por la ciencia y la tecnología”

Crecimos como civilización con esta división. Pero hoy, en plena era del Cambio Climático, esa división se volvió insostenible. La crisis ambiental no puede resolverse sin ciencia, y la política debe incorporarla para poder resolver la realidad. Ese límite, que estuvo bien marcado y definido entre Ciencia y Política, hoy es una membrana porosa, donde comienzan a mezclarse como agua salada y dulce en un Estuario.

Al mismo tiempo, la ciencia ya no es una torre de marfil: esta inmersa en este contexto fangoso y confuso donde se mezcla con intereses, ideologías, medios de comunicación, fake news y desinformación masiva. En lugar de dialogar, política y ciencia se miran con recelo.

La situación es grave. Lo estamos viendo con la crisis ecológica, donde la evidencia es abrumadora, pero la reacción política es tímida o negacionista.

Desde los informes del IPCC hasta el concepto de “límites planetarios” del Stockholm Resilience Centre, pasando por las advertencias del Club de Roma en su libro “Los límites del crecimiento” de 1972 y los planteos del economista Georgescu-Roegen sobre los límites físicos del crecimiento económico, la ciencia viene marcando con claridad los bordes del juego. Pero en vez de atender esa alerta, muchos gobiernos eligen negar, minimizar o relativizar.

Esto no es casual. El negacionismo climático no es una simple “opinión”, sino una estrategia de poder. Es más fácil prometer crecimiento infinito que explicar por qué hay que repensar el consumo, las fuentes de energía, la movilidad, la agricultura o la matriz productiva. Es más cómodo burlarse del ambientalismo y su utopía que rendir cuentas por la desertificación, las olas de calor o la pérdida de biodiversidad. Y en ese juego entra una corriente política —con Trump, Bolsonaro o Milei como exponentes— que convierte la desconfianza en bandera, y la ignorancia en programa.

El problema es sistémico: vivimos en una era de desconfianza y deslegitimación. No se cree en los jueces, ni en los periodistas, ni en los legisladores, ni en los científicos. Las redes sociales amplifican la desinformación, borran las fronteras entre opinión y evidencia, entre verdad y verosimilitud, y nos encierran en cámaras de eco donde todo se relativiza. En ese contexto, ser antivacunas, terraplanista o negacionista climático deja de ser un exabrupto marginal y pasa a formar parte de una cultura política que desprecia cualquier forma de conocimiento experto.

Pero aislar a la política de la ciencia no solo es peligroso: es suicida. Sin ciencia no hay salud pública, ni educación basada en evidencia, ni justicia informada, ni legislación efectiva. No hay manera de enfrentar problemas colectivos complejos —como una pandemia o el calentamiento global— sin recurrir a datos, modelos, simulaciones, ensayos y consensos científicos. Y al mismo tiempo, sin política, sin poder democrático, sin legitimidad social, la ciencia no puede traducirse en acción transformadora. Necesita del Estado para volverse política pública.

En esa relación incómoda, la ciencia cumple un doble rol fundamental. Por un lado, aporta herramientas y diagnósticos que permiten diseñar políticas públicas racionales, basadas en hechos y no en ocurrencias. Pero también, y esto es clave, la ciencia actúa como límite a los delirios mesiánicos del poder. Frente al dogma, la ciencia es duda; frente a la imposición, la ciencia es verificación; frente al populismo mágico, la ciencia es evidencia incómoda.

Cuando un líder político decide que el COVID es “una gripecita”, o que el cambio climático es “una invención marxista”, lo que está haciendo es intentar suprimir esos límites.

Y eso nos lleva al verdadero desafío: Si aceptamos que vivimos en un planeta finito, con recursos limitados, ecosistemas vulnerables y un clima que está cambiando, entonces necesitamos una política que sea capaz de actuar en este escenario.

Eso no significa renunciar al progreso, sino redefinirlo. Buscar un modelo de desarrollo que contemple una verdad incómoda: vivimos en un planeta con límites físicos y debemos aprender a acomodarnos a esos límites. Quien prometa un crecimiento infinito o ilimitado nos está mintiendo.

Deja un comentario